Ratgeber

Open-Source-Tipp: Rescuezilla, die vielfältige Backup-Lösung

von Martin Jud

Das OWC Mercury Elite Pro Dual ist ein Festplattengehäuse mit Platz für zwei Laufwerke. Es bietet vier Betriebsmodi. Damit ist es vielseitig einsetzbar und kann dank RAID 1 auch eine Ausfallsicherheit bieten.

Ich habe mir ein externes Festplattengehäuse mit Platz für zwei 3,5-Zoll-Laufwerke gekauft. Es soll mir künftig als Backup für Daten dienen, die auf meinem Netzwerkspeicher liegen. Das Besondere am OWC Mercury Elite Pro Dual ist, dass es verschiedene Betriebsmodi hat. Dadurch kann ich wie bei einem Network Attached Storage (NAS) einen Speicherverbund erstellen – mit oder ohne Ausfallsicherheit (RAID 1).

Da dem Gehäuse ein Netzwerkanschluss fehlt, handelt es sich hier nicht um Netzwerkspeicher – einen NAS –, sondern um einen DAS – also um Directly Attached Storage. Das hindert mich nicht daran, das Teil indirekt ins Netzwerk einzubinden. Etwa über den eSATA- oder USB-Anschluss meines Synology-NAS.

Das Mercury Elite Pro Dual bietet Platz für zwei 3,5-Zoll-Festplatten mit bis zu 16 Terabyte Speicherkapazität – also maximal 32 Terabyte. Ich greife für diesen Test zu zwei 4-Terabyte-HDDs WD Red Plus, die gerade noch herumliegen. Für die Zeit danach, wo es mir als Backup dienen soll, werde ich grössere Platten besorgen.

Das Gehäuse ist aus Aluminium. Das schaut nicht nur schön aus, sondern leitet auch die Wärme besser, als wenn es aus Kunststoff wäre. Wobei das nur zweitrangig ist, da es aktiv gekühlt wird. Der Lüfter läuft angenehm leise.

An der Front prangen vier LEDs. Eine Power LED, zwei Festplatten-LEDs und eine mit der Bezeichnung Rebuild. Letztere blinkt kurz, wenn ich den Betriebsmodus ändere. Länger blinkt sie beim Wiederherstellen nach dem Austausch einer (defekten) Festplatte beim Betriebsmodus RAID 1. Dieser spiegelt die Daten und sichert sie so auf beiden HDDs, was beim Defekt einer HDD zu keinem Datenverlust führt.

Die Rückseite bietet einen Power-Schalter und Anschlüsse für Strom, eSATA sowie USB Typ B. Der ist mit «USB 3.1 Gen 1» angeschrieben, was die alte Bezeichnung für «USB 3.2 Gen 1x1» ist. In Theorie sind damit bis 5 Gigabit pro Sekunde möglich – also 625 Megabyte. Und mit dem eSATA-Anschluss darüber in Theorie sogar bis 750 Megabyte pro Sekunde.

Allerdings grenzt der Hersteller dies in seinen Spezifikationen ein: OWC schreibt dazu, dass das Mercury Elite Pro Dual bis 407 Megabyte pro Sekunde erreichen kann. Natürlich hängt dies von den verwendeten Festplatten und dem Gerät, an dem du das Gehäuse anschliesst, ab. Der Verpackung liegen ein etwas kurz geratenes, nur 60 Zentimeter langes USB-Kabel und ein eSATA-Kabel (1 Meter) bei.

Unten rechts befindet sich ein Kensington Security Slot. Und unten links ist die RAID-Auswahl (RAID 0, RAID 1, Span, IND) mit SET-Knopf. Die Auswahl greift nach dem Umstellen erst, wenn ich danach den SET-Knopf für drei Sekunden drücke. Und das ist gut so, denn das Wechseln des Betriebsmodus führt immer dazu, dass die bisher auf den Festplatten gespeicherten Daten verloren gehen. Was die verschiedenen Betriebsmodi können, erfährst du im übernächsten Kapitel.

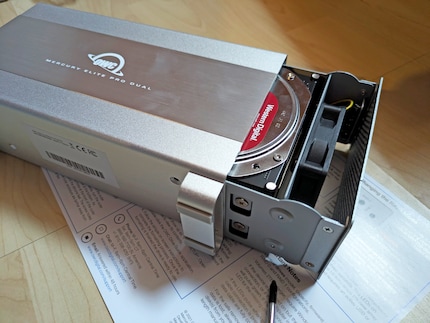

Das OWC-Gehäuse ist kompakt gebaut. Es ist 7,1 Zentimeter breit, 13,5 Zentimeter hoch, 22,9 Zentimeter lang und wiegt 1,1 Kilogramm. Im Gegensatz zu einem gängigen NAS, muss ich es öffnen, um Festplatten hinzuzufügen.

Vor der Montage habe ich Angst, dass mir zwei Schrauben fehlen. Denn am äusseren Gehäuse sind nur zwei von vier Gewinden besetzt. Doch nach dem Öffnen finde ich glücklicherweise ein Schraubenpaket im Gehäuse, das die restlichen zwei – plus acht für die Festplatten – enthält.

Nach dem Einsetzen der Festplatten achte ich darauf, dass ich den Datenport 2 an die untere und Port 1 an die obere anschliesse. So entsprechen sie von der Reihenfolge her den Festplatten-LEDs an der Front. Sollte ich eines Tages eine austauschen wollen, wird mir das eine kleine Hilfe sein.

Nachdem auch die Stromkabel an die HDDs angebracht sind, befestige ich sie mit jeweils vier Schrauben. Danach schiebe ich das Innengehäuse zurück ins äussere und schraube auch das fest.

Auch wenn OWC die Betriebsmodi-Auswahl als RAID-Auswahl bezeichnet, führt nur ein Betriebsmodus zu einem echten RAID. Der Begriff RAID steht für «Redundant Array of Independent Disks», was auf Deutsch übersetzt so viel wie «redundante Ansammlung von unabhängigen Festplatten» bedeutet. Es handelt sich dabei um einen Verbund von mehreren physischen Festplatten – mindestens zwei – zu einem einzelnen logischen Laufwerk mit Ausfallsicherheit.

Nachfolgend liest du eine für die Tiefe des Themas relativ kurz gehaltene Erklärung dazu, was jeder Betriebsmodus des OWC-Gehäuses in Theorie bringt. Es ist essenziell, dass du dich vor dem Kauf damit auseinandersetzt.

Bei RAID 0 handelt es sich um einfaches Festplatten-Striping, das keine Redundanz/Ausfallsicherheit bietet. Genaugenommen ist es kein RAID-System. Sämtliche Daten werden nur einmal geschrieben. Fällt eine Platte aus, sind nicht nur die darauf gespeicherten Daten verloren, sondern die des ganzen RAID-Satzes. Dafür bekommst du die höchst mögliche Speicherkapazität. Das heisst; solange du gleich grosse HDDs verwendest. Tust du das nicht, erhalten alle Platten im Bunde die Kapazität der kleinsten.

Da die Daten in Blöcken auf alle vorhandenen Festplatten aufgeteilt geschrieben werden, bietet RAID 0 eine hervorragende Leistung bei Lese- und Schreibzugriff. Der parallele Zugriff auf verschiedene HDDs erhöht den Datendurchsatz. Weiter werden hier im Vergleich zu anderen RAID-Leveln die wenigsten Overhead-Daten geschrieben – zusätzliche Daten, die etwa bei der Wiederherstellung einer Festplatte benötigt werden.

Beim sogenannten Disk Mirroring wird Redundanz geboten. Sämtliche Daten werden doppelt geschrieben. Fällt eine Platte aus, sind die Daten nicht verloren und werden nach dem Einsetzen einer Ersatz-HDD vom Spiegellaufwerk wiederhergestellt. Diese müssen dabei nicht erst aus Paritätsinformationen (wie etwa bei RAID 5) rekonstruiert werden, sondern werden mit normaler Geschwindigkeit auf das Ersatzlaufwerk überspielt. Nachteilig ist, dass du mit RAID 1 nur die Hälfte des total eingesetzten Speicherplatzes bekommst.

Wie bei RAID 0, solltest du auch hier darauf achten, gleich grosse Laufwerke zu verwenden. Tust du das nicht, werden alle Platten im Bunde die gleiche Kapazität, wie die kleinste aufweist, erhalten. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit dem Betrieb einer einzelnen Platte gleichzusetzen. Beim Lesen ist die Geschwindigkeit beschleunigt, da der parallele Zugriff auf verschiedene Platten möglich ist.

Beim Spanning wird keine Redundanz geboten. Wie bei RAID 0 (und JBOD) handelt es sich nicht um ein RAID-System im eigentlichen Sinne. Sämtliche Daten werden nur einmal geschrieben. Die Daten werden im Gegensatz zu RAID 0 nicht in Blöcken auf alle vorhandenen Laufwerke aufgeteilt geschrieben, sondern linear. Fällt eine Platte aus, ist dank des zusammenhängenden Schreibens nicht der gesamte «RAID-Satz» verloren – nur, was auf der Ausfallplatte geschrieben war.

Bei Span kannst du verschieden grosse Festplatten einsetzen, ohne Kapazität einzubüssen. Dafür musst du auf die beschleunigten Zugriffe, die RAID 0 bietet, verzichten.

IND steht für Independently, wobei die gängigere Bezeichnung dieses Modus JBOD ist. Bei JBOD (Just a Bunch of Disks) werden die verschiedenen Festplatten unabhängig voneinander betrieben. Solange sie nicht softwareseitig zu einem gemeinsamen Volumen zusammengefasst werden, erhält jede Platte einen eigenen Laufwerkbuchstaben. Das unterscheidet den Betriebsmodus von den anderen verfügbaren.

Da jede HDD ihr unabhängiges Leben fristet, kannst du verschieden grosse zusammengewürfelt verwenden, ohne Kapazität einzubüssen. Fällt eine Platte aus, sind lediglich die darauf geschriebenen Daten verloren, nicht die gesamten wie bei RAID 0. Dafür gibt's bei JBOD auch keine beschleunigten Zugriffe.

Nach der Installation und dem Wählen des Betriebsmodus muss ich das Laufwerk initialisieren und formatieren. Erst dann ist mein neuer DAS nutzbar. Das mache ich mit dem in Windows integrierten Tool «Disk Management». Nachdem ich die externe Dual-Festplatte mittels USB angeschlossen habe und ihr Saft gebe, fragt mich die Anwendung direkt nach dem Öffnen automatisch, ob ich sie initialisieren möchte. Danach formatiere ich sie und wähle dabei vorerst das Dateisystem exFAT.

Das bringt den Vorteil, dass ich das Laufwerk unter jeglichen Betriebssystemen verwenden kann, was etwa mit NTFS nicht möglich ist. Nach den Tests werde ich jedoch auf das ext4-Dateisystem setzen. Einerseits, weil es abgesehen von der Kompatibilität besser ist und andererseits, da ich das Festplattengehäuse als Backup-Lösung nur noch unter Ubuntu verwenden werde (Windows unterstützt kein ext4).

Falls du eine gute Lösung zum Formatieren, Partitionieren und Co. suchst, kann ich GParted empfehlen. Beziehungsweise empfehle ich dir Rescuezilla, das GParted enthält.

Um zu testen, wie schnell mein neues Beinahe-NAS ist, hänge ich es mittels USB-Kabel an einen aktuellen PC. Ich habe alle Betriebsmodi durchprobiert und mehrfach eine um die 50 Gigabyte grosse Filmdatei von der SSD auf den DAS geschrieben und wieder herunter kopiert. Die von mir eingesetzten Western-Digital-Festplatten erreichen laut Hersteller (ohne RAID-Beschleunigung) eine maximale Übertragungsrate von bis zu 180 Megabyte pro Sekunde.

Unter RAID 0, das beschleunigte Lese- und Schreibzugriffe bieten soll, erreiche ich beim Schreiben im Durchschnitt 334 Megabyte pro Sekunde. Beim Lesen sind es sogar 346 Megabyte pro Sekunde. Das läuft in Anbetracht der Festplatten-Spezifikationen wie erwartet.

Allerdings komme ich unter RAID 1, bei dem die Lesezugriffe theoretisch erhöht sein sollten, beim Lesen und Schreiben auf durchschnittlich 174 Megabyte pro Sekunde. Obschon ich etwas enttäuscht bin, kann ich damit gut leben. Beim Testen von Span und JBOD, die beide keine erhöhten Lese- oder Schreibzugriffe bieten, erreiche ich indes ebenfalls zwischen 170 und 180 Megabyte pro Sekunde.

Da ich keinen eSATA-Anschluss am Computer habe, kann ich die Verbindung damit nicht testen. Doch da das Gehäuse bereits die Möglichkeiten von USB nicht vollständig ausnutzt, wird der theoretisch grössere Datendurchsatz von eSATA keinen Vorteil bringen. Zur Erinnerung: OWC gibt für das Dual-Festplattengehäuse eine maximale Geschwindigkeit von 407 Megabyte pro Sekunde an, was sowohl USB 3.2 Gen 1x1 mit bis zu 625 Megabyte und eSATA mit bis zu 750 Megabyte pro Sekunde abdecken.

Das OWC Mercury Elite Pro Dual ist ein schön verarbeitetes und robustes Festplattengehäuse. Dass ich keine Festplatten hinzufügen oder entfernen kann, ohne den Schraubenzieher zur Hand zu nehmen, stört mich nicht. Zumal der Aufwand gering ist. Von der Funktionalität her bietet das OWC Mercury Elite Pro Dual genau, was es auf dem Papier verspricht. Mit einer Ausnahme: unter Verwendung des Betriebsmodus RAID 1 kommt die theoretisch zu erwartende, beschleunigte Lesegeschwindigkeit nicht zum Zug. Ein Makel, mit dem ich gut leben kann, wenn ich mir den Preis von aktuell um die 80 Franken/Euro ansehe.

Falls du nicht nur Speicher benötigst, sondern auch eine eigene Cloud, würde ich dennoch nicht sofort zugreifen. Setzt du anstelle eines DAS auf NAS, bekommst du für nicht einmal das Doppelte des Geldes bereits diverse NAS-Leergehäuse mit Platz für zwei Festplatten. Für den reinen Einsatz als Backup-Medium ist das Mercury Elite Pro Dual eine gute Wahl.

Pro

Contra

Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.

Unsere Expertinnen und Experten testen Produkte und deren Anwendungen. Unabhängig und neutral.

Alle anzeigen