Hintergrund

«Powerwash Simulator» und Co: Warum wir in Games gerne langweilige Arbeiten ausführen

von Rainer Etzweiler

Eine App, die uns mit Hunden sprechen lässt, Übersetzungstools, die Walgesänge decodieren oder Systeme, die den Tanz einer Honigbiene in menschliche Sprache übersetzen. Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, die Sprachen der Tiere zu verstehen. Wie weit Forschung und Entwicklung heute sind und wo mögliche Risiken liegen.

Können wir in Zukunft durch künstliche Intelligenz vielleicht unser Meerschweinchen fragen, wie seine Laune ist und was es über uns und die Welt denkt? Nun, philosophische Gespräche mit Nagern können wir nicht erwarten, aber ein Teil des lange gehegten Menschheitstraums «mit Tieren zu sprechen» scheint in Zukunft realisierbar.

Eines der beeindruckendsten Beispiele in der Kommunikation mit Tieren lieferte das 1966 gestartete Washoe-Projekt. Der Psychologe und Anthropologe Roger Fouts trainierte die junge Schimpansin Washoe in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) und beschrieb später seine Erlebnisse in dem Buch «Next Of Kin».

Washoe lernte mehrere hundert Gebärden und konnte sich damit gut verständigen, indem sie eigenständig begann, einzelne Wörter zu Sätzen zu kombinieren. Sie gab das Gelernte außerdem von sich aus an ihren Adoptivsohn weiter und unterhielt sich auch mit anderen gebärdenden Menschenaffen in ASL.

Es gab weitere Einzelbeispiele, Menschenaffen menschliche Sprache beizubringen: Etwa Koko, eine Gorilladame, die eine abgewandelte Form der Gebärdensprache lernte und damit erfolgreich mit Menschen kommunizierte. Oder Kanzi, ein Bonobo, der teilweise gesprochenes Englisch versteht und mithilfe einer 300 Lexigramme umfassenden Bildtafel kommuniziert.

Doch diese Versuche, aus einer anthropozentrischen Weltsicht heraus Affen menschliche Sprache beizubringen, sind nicht erst heute ethisch umstritten. Zudem sind Aussagen über die Lernfähigkeit eines Tieres nicht gleichbedeutend mit Aussagen über dessen Verständnis des Gelernten.

Nun ermöglichen die rasanten technologischen Fortschritte einen neuen Ansatz: Statt zu versuchen, Tieren die menschliche Sprache beizubringen, entschlüsseln Forschende auf der ganzen Welt die verschiedenen Tiersprachen. Mit dem Ziel, die Kommunikation der Tiere untereinander zu verstehen und in einem nächsten Schritt dann in der Sprache des Tieres mit ihm zu «sprechen». Man kann also von einem zoozentrischen Ansatz sprechen.

Das Projekt Earthspecies bringt verschiedene Ansätze mit diesem Ziel zusammen: Mit Tieren in ihrer eigenen Sprache zu kommunizieren. Und damit ist nicht immer nur die Äußerung von Lauten gemeint.

Das Project Earthspecies will diese nicht-menschliche Kommunikation mithilfe von KI entschlüsseln. Die gemeinnützige Organisation bringt Forschende verschiedener Fachgebiete zusammen, die daran glauben, dass das Verständnis dieser Sprachen unsere Beziehung zur übrigen Natur verändern wird.

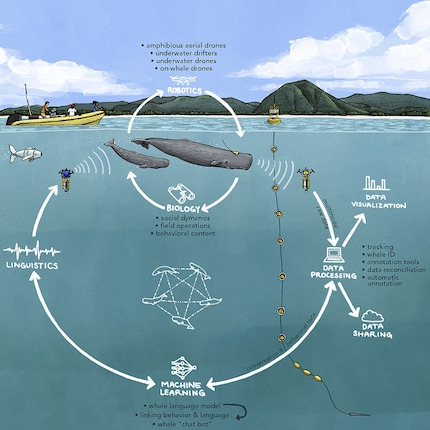

Im Video erklärt CETI-Gründer David Gruber, wie das Projekt entstand und nach welchem System die Sprache der Pottwale entschlüsselt werden soll:

Ähnlich dem Projekt CETI will auch «Zoolingua» mithilfe neuer Technologien das Verständnis und die Mittel schaffen, um mit Tieren zu sprechen. Noch steht das Projekt am Anfang und konzentriert sich zuerst auf eine Tierart: Hunde.

Die Grundlage dieser Idee basiert auf der Arbeit von Dr. Con Slobodchikoff, einem Tierverhaltensforscher und Naturschutzbiologen. Seit Mitte der 1980er Jahre untersucht er das Sozialverhalten und Kommunikationssystem von Präriehunden. Durch ausgeklügelte Experimente entschlüsselte er die Struktur und Bedeutung der Alarmrufe der Tiere. Er zeigte, dass Tiere eine Sprache haben, die ihren Bedürfnissen entspricht, so wie unsere Sprache unseren Bedürfnissen entspricht.

Das Ergebnis der jetzigen Forschung soll eine App werden, die Mimik, Lautäußerungen und Aktionen von Hunden in Sprache übersetzt. Dazu filmt der Mensch seinen Hund, wenn er merkt, dass dieser etwas mitteilen möchte. Das Video wird dann über die App hochgeladen und von einer KI analysiert, die schließlich ausspricht, was der Hund gerade sagen will.

Im Video erklärt Slobodchikoff, was «Zoolingua» vor hat:

Im Video kannst du den tanzenden Bienenroboter sehen und erfährst mehr über die Forschung:

Wissenschaftsredakteurin und Biologin. Ich liebe Tiere und bin fasziniert von Pflanzen, ihren Fähigkeiten und allem, was man daraus und damit machen kann. Deswegen ist mein liebster Ort immer draußen – irgendwo in der Natur, gerne in meinem wilden Garten.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigenWie schön wäre es, wenn wir uns mit unseren Haustieren unterhalten könnten wie mit einem guten Freund? Wenn Hund oder Katze dank eines digitalen Übersetzers einfach sagen könnten, was sie brauchen, was sie ängstigt, was sie sich wünschen und wovon sie träumen. Zwar verstehen die meisten Hundebesitzer, wenn der Vierbeiner Hunger oder Angst hat oder raus möchte. Doch oft genug läuft selbst diese Kommunikation schief, wenn der Mensch etwa nur auf die Laute hört, während sich Tiere (zusätzlich) mit Mimik, Körperhaltung und Aktion verständigen. Und bei Kaninchen, Hamster oder Kanarienvogel sind auch die grundlegenden Bedürfnisse oft nicht klar zu verstehen.

Was Forschende, Verhaltensbiologinnen, Tiertrainer und andere Tierliebende seit langem versuchen, rückt durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in greifbare Nähe. Lange Zeit wurde versucht, auf verschiedenen Wegen Tieren die menschliche Sprache beizubringen. Sei es durch Gebärdensprache oder Bildtafeln – die Forschung hat teils bemerkenswerte Erkenntnisse gewonnen, doch die mühsamen Versuche blieben Einzelbeispiele und schafften es selten über einige wenige Worte hinaus.

Der Durchbruch basiert auf mehreren neuen Technologien, die das ermöglichen könnten, was lange undenkbar war. Durch immer bessere Möglichkeiten zur Datenerfassung (beispielsweise sensitivere Unterwasser-Mikrofone, die rund um die Uhr Wallaute aufzeichnen) können große Mengen an Tierlauten gesammelt und von Hintergrundgeräuschen bereinigt werden – als Basis der Sprachentschlüsselung. Ohne maschinelles Lernen und KI wäre eine Auswertung der Daten schlicht nicht machbar. Die Decodierung dieser enormen Datenmengen wird erst durch immer schnellere Rechenleistungen, ausgefeiltere Analyseprogramme und schließlich auch KI realisierbar.

Es gibt je nach Tierart ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, von denen viele auch die Körpersprache integrieren, über die bei vielen Arten ebenfalls Informationsaustausch stattfindet. So verständigen sich Bienen beispielsweise unter anderem über komplexe Tänze, durch die sie Wege zu Futterquellen beschreiben können. Hunde setzen neben dem Bellen auch auf Körperhaltung und Mimik, um sich mitzuteilen. Aber auch hinter den Gesängen vieler Vogelarten stecken ausgefeilte Kommunikationssysteme, die es zu entschlüsseln gilt.

1966 nahm ein Mitarbeiter der US Navy zufällig die Gesänge von Walen auf. Diese Walgesänge wurden als Album («Songs of the Humpback Whale») millionenfach verkauft und sogar vor der UNO Generalversammlung abgespielt. Ein neues Bewusstsein für die Giganten der Meere entstand. 1982 wurde schließlich kommerzieller Walfang international verboten. Gesänge, die lediglich der Musik des Menschen ähneln, aber nicht verstanden werden können, resultierten in besserem Schutz der Tiere. Was könnte es dann bewegen, wenn wir Tiersprachen verstehen würden?

Genau an diesem Thema arbeitet CETI Projektleiter David Gruber mit einem Team aus weltweit führenden Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz und natürliche Sprachverarbeitung, Kryptographen, Linguisten, Meeresbiologen, Robotikern und Unterwasserakustikern. Ziel ist es, die Kommunikation von Pottwalen zu verstehen. Dabei setzt das Projekt auf ein System, das auch als Vorlage für die Entschlüsselung anderer Tiersprachen dienen kann. Der Name CETI ist übrigens eine Anspielung auf das SETI-Institut (Search for Extraterrestrial Intelligence), einer NGO, die sich mit der Suche nach intelligentem außerirdischem Leben befasst.

Die Entschlüsselung von Tiersprachen bleibt aber nicht bei Säugetieren stehen: Forschende der TU Berlin arbeiten daran, den Tanz von Bienen zu decodieren, um die kollektive Intelligenz der Schwarmtiere besser zu verstehen. Honigbienen können über einen ausgeklügelten Tanz anderen Bienen mitteilen, wo genau sie auf eine Futterquelle stoßen. Dabei geben sie an, in welcher Richtung und Entfernung sich die Nahrung befindet. Bienen, die die Botschaft annehmen, imitieren den Tanz zunächst und begeben sich dann auf den beschriebenen Weg. Das machte sich das Forschungsteam zunutze, um mit den Bienen zu kommunizieren.

Nachdem entschlüsselt war, wie genau die «Bienenschwänzeltänze» den Weg weisen, ließen die Forschenden eine kleine Roboterbiene namens «RoboBee» einen solchen Tanz aufführen, um den Honigbienen einen Weg zu weisen. Und es klappte: Genau wie bei der Botschaft einer lebendigen Biene, ahmten einige der Tiere den RoboBee-Tanz nach und flogen an den angegebenen Ort. Die Bienen hatten die Wegbeschreibung der Roboterbiene verstanden. Warum allerdings immer nur einige der Bienen losfliegen – egal ob Bienen oder RoboBee die Nachricht übermitteln – gilt es noch zu erforschen.

Die Fortschritte in der Entwicklung neuer technologischer Möglichkeiten, um Tiersprachen zu verstehen und mit Tieren in ihrer eigenen Sprache zu kommunizieren, sind rasant. Doch ein allmächtiges Übersetzungstool wird auch in Zukunft kaum erschaffen werden. Schon alleine, weil Tiere ihre eigenen Lebensrealitäten haben, die sich von unserer menschlichen Sicht auf die Welt unterscheiden. Schlussendlich können sich Mensch und Tier nur über das austauschen, was für beide Arten in der Welt wahrnehmbar ist. Ein Plausch über den Sinn des Lebens mit dem Goldfisch am Frühstückstisch ist auch in Zukunft nicht realistisch. Mit einer validen Übersetzungsapp mehr über die Ängste und Wünsche von Hund oder Katze zu erfahren, das schon eher.

Zunehmendes Verständnis und Wissen über verschiedene Tierarten und das, was in ihnen vorgeht, kann Chancen für den Schutz der Tiere eröffnen. Doch die Möglichkeiten zur Kommunikation bergen auch Gefahren. Etwa dann, wenn Fischer oder Wilderer die Tiersprachen gezielt nutzen, um die Tiere in Fallen zu locken. Von vergangenen Versuchen, bestimmte Tierarten militärisch einzusetzen, ganz zu schweigen. Oder auch, wenn der Mensch durch KI beginnt, mit den Tieren zu sprechen, bevor überhaupt wirklich verstanden wird, was genau gesagt werden würde. Bislang liegt die Forschung bei gemeinnützigen Organisationen, die sich auch dem Schutz der Tiere verschrieben haben. Um Missbrauch zu vermeiden, wird bereits die Forderung nach Richtlinien im Umgang mit den neuen Kommunikationsmitteln laut, um Nachteile für die Tierwelt zu vermeiden.

DJI Mini 4 Pro (RC-N2)

34 min, 249 g, 48 Mpx