Meinung

«Ghost of Yōtei» traut sich nicht, eine Pause einzulegen

von Philipp Rüegg

«Death Stranding 2» ist ein Singleplayer-Game mit asynchronem Multiplayer-Modus. Du begegnest keinen anderen Personen und doch ist ihre Präsenz konstant spürbar. Dieser Umstand macht das Postboten-Game zu einem einzigartigen Erlebnis.

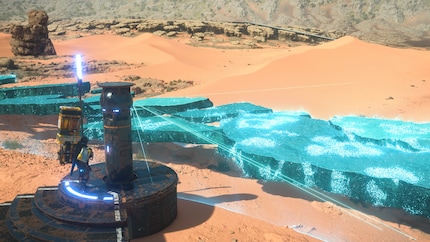

«Timefall» heisst der Regen in «Death Stranding 2», der alles zerstört, was er berührt. In diesem Moment berührt er mich und meine Ladung, die wie das Empire State Building auf meinem Rücken thront. Der Reparaturspray ist bereits aufgebraucht und der Akku meines Tri-Cruisers leuchtet auch schon bedrohlich rot. Ich bin zu weit von der Basis, aber auch noch zu weit vom Zielort entfernt – ich stecke fest. Moment, was ist das für ein blaues Leuchten hinter dem Hügel? Ein Timefall-Unterschlupf und sogar eine Ladestation daneben? Genial! Danke User «Deeznuts_WYBM», du bist mein Held.

«Death Stranding 2» ist eigentlich ein klassisches Singplayer-Abenteuer. Ich übernehme die Rolle von Sam Porter Bridges, der in den postapokalyptischen USA Pakete liefert und gleichzeitig die Welt wieder vernetzt. Wie schon im ersten Teil verfügt das Game über einen asynchronen Multiplayer-Modus, der Elemente von anderen Personen in mein Spiel importiert und umgekehrt. Das macht «Death Stranding 2» zu etwas ganz Besonderem. Ich bin fast froh, dass wir vorab keinen Review-Code bekommen haben. Dann hätte meine Welt nämlich ziemlich leer gewirkt. Ganz anders als jetzt, wo Millionen von Spielerinnen und Spieler online sind. Ich sehe sie zwar nie, aber es fühlt sich an, als würden wir gemeinsam zocken.

Die Ladesäulendichte ist so hoch, davon kann selbst das E-Auto-Vorzeigeland Norwegen nur träumen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal selbst eine gebaut habe. Ich stecke meine Ressourcen lieber in den Strassenbau. An verschiedenen Orten stehen Autobau-Stationen. Die müssen mit einer bestimmten Menge Ressourcen gefüttert werden. Anschliessend wird wie von Zauberhand ein kleines Stück Strasse gebaut.

Dafür werden allerdings sehr viele Ressourcen benötigt, die ich selbst mit dem Lastwagen nie auf einen Schlag transportieren könnte. Darum können andere Porter ihren Teil beisteuern. Das Gleiche gilt für die Monorail, Brücken oder die Seilrutsche, mit der ich im Nu ganze Bergketten überwinde. Ich kann mich auch immer darauf verlassen, dass in der Nähe einer feindlichen Basis bereits jemand einen Wachturm aufgestellt hat. Damit spioniere ich Patrouillen aus, bevor ich mich anschleiche. Sollte mal keiner dastehen, kann ich sogar einen Bauauftrag erstellen und in den meisten Fällen wird dieser prompt ausgeführt. Keine Bürokratie oder Handwerker, die mich übers Ohr hauen. Davon kann ich im echten Leben nur träumen.

Auch Lieferaufträge kann ich an andere Porter delegieren. Oder ich bringe verlorene Pakete, die ich unterwegs finde, an ihren Zielort und kassiere dafür Likes – eine der Währungen im Spiel. Je mehr Likes ich sammle, desto höher mein Status und desto mehr Bauten anderer Personen sehe ich. Ich glaube zumindest, dass es so funktioniert. Wie immer sind die Spiele von Hideo Kojima – dem kreativen Kopf hinter «Death Stranding 2» – nicht die verständlichsten.

Das Spiel wird durch das kollaborative Bauen zwar fast etwas zu einfach, wenn ich an die Strapazen im ersten Teil denke. Dafür entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Das wird verstärkt durch die digitalen Emotes-Schilder, die etwas exzessiv jede halbwegs populäre Route vollpflastern.

Es gibt eine riesige Palette davon. Ich kann damit vor gefährlichen Stellen warnen, Tipps zum Traversieren geben und sogar Boosts für Ausdauer oder Geschwindigkeit verteilen, respektive erhalten. Das ist tausendmal besser als die nervigen Screenshots anderer Spieler in Ubisoft-Games. Die interessieren mich gleich fest wie Kinderfotos von Kindern, die nicht meine sind – nämlich gar nicht.

Ich verteile sogar regelmässig Likes, wenn wieder an der genau richtigen Stelle eine Brücke steht. Ich liebe dieses Teamgefühl. Es wirkt etwas wie ein kooperatives Survival-Game im Stil von «Valheim», bei dem meine Kumpels nie gleichzeitig online sind. Aber jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, merke ich, dass sich etwas verändert hat. Apropos Freunde: Ich kann Strand-Verträge mit ihnen eingehen, damit ich primär ihre Bauten sehe. Dann merke ich auch sofort, dass Kollege Domagoj mal wieder zu faul war, um die Spezial-Legierungen heranzuschaffen, um das finale Stück für die Monorail fertig zu bauen. Alles muss man selbst machen. Moment, quatsch: eben nicht. Darum geht es ja hier.

Bauprojekte, Emotes und sonstige Elemente anderer Spielerinnen und Spieler sehe ich allerdings erst, wenn ich das «chirale Netzwerk» in der entsprechenden Region ausgebaut habe. Es ist das Pendant zum Internet und Kojimas wenig subtile Kritik, immer online zu sein. Somit muss ich zumindest einmal ohne grössere Schützenhilfe die ungastliche Welt durchqueren, bevor ich vom Gemeinschaftsbonus profitiere. Aber etwas herausfordernd darf ruhig sein. Sonst besteht die einzige Schwierigkeit darin, der Story zu folgen und selbst die ist bisher weniger verworren als im letzten Teil.

Für mich ist «Death Stranding 2» darum schon jetzt eines der besten Koop-Spiele des Jahres. Und ich musste dafür nicht mal mit anderen Menschen reden.

Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.

Hier liest du eine subjektive Meinung der Redaktion. Sie entspricht nicht zwingend der Haltung des Unternehmens.

Alle anzeigen