News & Trends

Jetzt kannst du mit Pilzen und Pflanzen Musik machen

von David Lee

Der Pflanzenlauscher Pocket Scion bringt Pilze und Pflanzen zum Klingen. Trotz vieler Möglichkeiten wird mir dabei schnell langweilig.

Der Pocket Scion ist etwas Einzigartiges: Ich kann damit elektrische Signale von Pflanzen einfangen und in Sound umwandeln. Das Gerät verfügt über vier eingebaute Synthesizer, es kann aber die Signale auch per MIDI weiterleiten.

Noch selten war ich so gespannt auf ein Gerät wie auf den Pocket Scion. Und noch selten habe ich das Interesse so schnell verloren. Dabei ist der Pocket Scion kein schlechtes Produkt. Das Problem liegt woanders.

Obwohl es sich beim Pocket Scion um ein Nischenprodukt handelt, bleibt der Preis – derzeit 133 Franken oder 149 Euro bei Thomann – in einem vernünftigen Rahmen. Möglich wird dies durch einen einfachen, durchdachten Aufbau. Ich vermute, dass die Namensähnlichkeit mit dem Pocket Operator von Teenage Engineering kein Zufall ist. Das Gerät hat kein Gehäuse, sondern du hältst direkt die Platine in der Hand. Im Unterschied zum Pocket Operator hat der Pocket Scion eine Deckplatte, sodass die Elektronik verborgen bleibt. Auf der Deckplatte sehe ich Tasten und eine Anzeige; beides befindet sich jedoch auf der unteren Platine. Die Deckplatte hat lediglich Löcher für die Taster und durchsichtige Elemente, um die LEDs durchscheinen zu lassen.

Der Pocket Scion wird über drei AAA-Batterien oder USB mit Strom versorgt. Dabei hat die Hardware zwei kleine Schwächen. Erstens gibt es keine automatische Abschaltfunktion, womit die Batterien am nächsten Tag leer sind, wenn ich das Ausschalten vergesse. Zweitens verwendet das Gerät einen microUSB-Anschluss. Für das, was das Gerät können muss, reicht das zwar aus, aber ich brauche dafür ein separates Kabel, während alles andere mittlerweile über USB-C läuft.

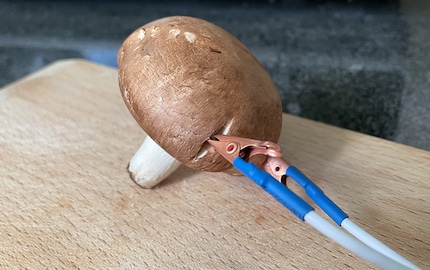

Voller Enthusiasmus packe ich das Ding aus, stecke das Kabel mit den Klemmen ein und klippe diese an eine Zimmerpflanze. Es funktioniert auf Anhieb. Der Pocket Scion erzeugt Synthesizer-Klänge, die aufgrund der elektrischen Signale im Pflanzenblatt entstehen.

An der nächsten Pflanze funktioniert es auch. Aus dem Kühlschrank nehme ich einen Champignon und stecke die Klemmen rein – auch das funktioniert! Sogar einer Ingwerwurzel entlocke ich Töne, ebenso einem verwelkten Blatt. Leben diese Pflanzenteile noch?

Auch ein Brotmesser oder eine Giesskanne vermag den Pocket Scion zum Spielen zu bringen. Diese Dinge leben eindeutig nicht. Vielleicht wirkt das Metall als Antenne und leitet zum Beispiel das Brummen des Stromnetzes weiter. Ich kenne dieses Phänomen von der E-Gitarre, ich habe damit sogar schon Radio empfangen.

Mit den vier eingebauten Synthesizern kann ich eine Vielzahl verschiedener Sounds erzeugen. Am Gerät selbst lässt sich die Empfindlichkeit einstellen, was die Anzahl gespielter Töne verändert.

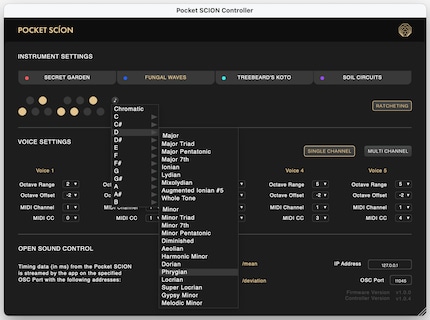

Noch viel mehr Möglichkeiten bietet die Software, die für Mac, Windows und Linux zur Verfügung steht. Hier definiere ich, welche Töne der chromatischen Tonleiter gespielt werden. Somit kann ich beliebige Tonleitern wie Dur-Pentatonik oder Harmonisch Moll erzeugen. Auch die Oktaven-Bandbreite und die Tonlage lässt sich variieren. Die Einstellungen werden auf dem Gerät gespeichert und die Modifikationen können dann auch ohne die App benutzt werden.

Über den USB-Anschluss kann der Pocket Scion die MIDI-Daten übertragen. Zum Beispiel an einen Synthesizer oder an einen PC, um dort mit einem virtuellen Instrument zu experimentieren. Auf diese Weise lassen sich beliebige Sounds kreieren. Im Video habe ich den Pflanzenlauscher an ein iPad angeschlossen, auf dem der virtuelle Synthesizer Korg iPolySix läuft.

Halte ich beide Sensitivitäts-Knöpfe drei Sekunden gedrückt, höre ich nicht den Klang, den der Synthesizer erzeugt, sondern eine Pulswelle, die sich direkt aus dem elektrischen Signal ergibt. Der Hersteller nennt dies «Roh-Output». Es hört sich alles andere als schön an, ermöglicht jedoch Rückschlüsse über das gemessene elektrische Signal, etwa wie intensiv es ist.

Schliesslich lassen sich nicht nur MIDI-Daten, sondern auch OSC-Daten exportieren. OSC steht für Open Sound Control, ein Netzwerkprotokoll für Audiodaten. Als Anfänger ist es gar nicht so einfach, da reinzukommen. Musik aus den OSC-Daten habe ich bis jetzt nicht generieren können, aber mit der Software «Protokol» kann ich wenigstens die Daten aufzeichnen. Diese lassen sich auch visuell darstellen. Bei mir hat Protokol nur die übersetzten MIDI-Signale aufgezeichnet, nicht die Rohdaten. Aber ich wüsste sowieso nichts damit anzufangen.

Und damit endlich zum grossen Problem, das ich mit dem Pocket Scion habe: Es wird schnell langweilig, trotz der vielen Soundoptionen. Anhand des rohen Outputs merke ich, dass verschiedene Pflanzen sich hauptsächlich in der Intensität unterscheiden. Ein Muster der Signale kann ich nicht feststellen. Wenn das Ganze in Synthesizer-Klänge übersetzt wird, sind noch weniger Unterschiede zu hören. Ich stelle auch keine Unterschiede fest, je nachdem, ob die Pflanze Licht oder Wasser bekommt. Es klingt immer etwa gleich.

Das Beste, was mir bislang mit dem Gerät eingefallen ist: Einen Lautsprecher neben der Pflanze aufzustellen. Ich kann mich dann der Illusion hingeben, dass die Pflanze den lieben langen Tag vor sich hin musiziert und vielleicht sogar mit mir spricht.

Das war’s dann aber auch schon.

Pro

Contra

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.

Unsere Expertinnen und Experten testen Produkte und deren Anwendungen. Unabhängig und neutral.

Alle anzeigen