News & Trends

Mädchen überholen Jungs beim Taschengeld – haben aber nichts davon

von Anne Fischer

Beim Sackgeld sollte das Geschlecht des Kindes keine Rolle spielen. Allerdings deuten viele Umfragen auf Missverhältnisse hin. Bestehen diese wirklich? Eine Suche zwischen statistischer und medialer Wahrheit.

Rund um den Schuleintritt bekommen viele Kinder auch das erste Sackgeld. Ob und wie viel es gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von der Erziehungsphilosophie über die finanziellen Möglichkeiten und den Vergleich mit dem sozialen Umfeld spielt vieles mit rein. Auch das Geschlecht, so scheint es zumindest. Wie darüber berichtet wird, ist ein Thema für sich.

Immerhin macht die Schlagzeile «Gender-Pay-Gap beim Sackgeld» seit Jahrzehnten international Karriere. Es gibt sie aus England (Jungs bekommen 20 Prozent mehr), aus Österreich (20 Prozent mehr), aus Frankreich (knapp 14 Prozent mehr), aus Neuseeland (13 Prozent mehr). Und die Reihe liesse sich beliebig fortsetzen. Für Deutschland kursierten ähnliche Zahlen – bis 2023 die Nachricht kam, dass Mädchen inzwischen sogar mehr einstreichen würden.

Ist das die Wende? Sind Deutschland und die Schweiz Vorreiter bei der Gleichberechtigung? Denn hierzulande hieltdie von Sotomo durchgeführte und von der Credit Suisse veröffentlichte Sackgeld-Studie schon 2017 explizit fest, dass Mädchen nicht weniger bekommen.

Oft stehen hinter den Umfragen Banken, Versicherungen oder Verlage, die nicht nur eine repräsentative Umfrage, sondern auch eine Geschichte brauchen, die möglichst viel Beachtung findet. Alles ist fair und in bester Ordnung? Das ist keine Story. Also wird jeder statistisch signifikante Unterschied (ob er praktisch relevant ist oder auch nicht) ausgeschlachtet und der volle Fokus auf scheinbar brisante Erkenntnisse gesetzt. Und diese werden zugespitzt formuliert als Pressemitteilung serviert.

Wichtig ist, was nicht berichtet wird, hat «Der Spiegel» schon 2016 zu diesem Thema geschrieben. Im damaligen Beitrag zeigen ein Statistik- und ein Stochastik-Professor auf, wie es dazu kommt, dass fragwürdige Umfrageergebnisse bekannter werden als seriöse. Die Medien sind eine Bank, wenn eine schöne Schlagzeile zur Umfrage gleich mitgeliefert wird.

Dass nicht jede markige Schlagzeile stimmt, ist natürlich kein Beweis für absolute Fairness in kindlichen Finanzfragen. Eine 2024 veröffentlichte Studie der St. Andrews University bezieht sich zum Beispiel nicht auf Umfragen, sondern auf harte Bankdaten einer britischen App, mit der Eltern ihren Kindern Sackgeld und andere Zuwendungen auszahlen.

Die Konten von über einer Million Kinder zeigen: Bis zum Alter von zehn Jahren bekommen Mädchen ungefähr zehn Prozent weniger als Jungen. Ausserdem erhalten sie geringere Summen als Geldgeschenke und werden für Ämtli im Haushalt, die ebenfalls per App belohnt werden können, schlechter bezahlt. Das alles, obwohl fast drei Viertel der Überweisungen von den Müttern stammen.

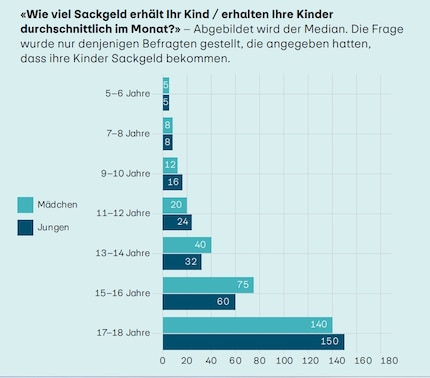

Dafür, dass die Jungs speziell in den ersten Schuljahren etwas besser dastehen, finden sich auch in den Schweizer Sackgeld-Studien einige Hinweise. Laut der aktuellen aus dem Mai 2025 starten die Kinder im Schulalter nach der alten Formel «ein Franken pro Woche und Schuljahr» zunächst gleich. Sie kommen mit fünf oder sechs Jahren auf fünf Franken pro Monat und erhalten mit acht Jahren durchschnittlich acht Franken.

Dann aber geht die Schere auseinander: In der weiteren Primarschul-Karriere bekommen die Jungs nach den Ergebnissen der repräsentativen Umfrage – für die 1429 Eltern in der Deutsch- und Westschweiz befragt wurden – im Schnitt vier Franken mehr pro Monat. Zudem sprechen Eltern mit Jungen häufiger ausführlich über das Thema Geld und Finanzen.

Wer das Thema aufbringt, bleibt leider unklar. Aber die Vorgänger-Studie von 2017 legt nahe, dass schon Primarschüler fordernder auftreten. Insbesondere jüngere Brüder scheinen demnach schon früh zu kassieren, während Mädchen als jüngere Geschwister länger warten müssen. «Ein Grund könnte sein, dass jüngere Brüder auf Taschengeld beharren, sobald ein älteres Geschwister solches erhält, während Mädchen dagegen eher bereit sind, zu warten, bis sie im selben Alter sind», wird in der Studie gemutmasst.

Da überrascht die Trendwende, die sich nicht nur in der britischen Finanzdaten-Studie, sondern auch in den Schweizer Umfrage-Daten zeigt. Demnach holen Mädchen nicht nur auf, sondern bekommen später sogar etwas mehr und länger Sackgeld. Ein Erklärungsansatz hierzulande ist die höhere Gymnasialquote, die längere finanzielle Unterstützung mit sich bringt. Ein allgemeiner das sich mit dem Alter wandelnde Konsumverhalten von Jungen und Mädchen.

Demnach haben es die Jungs in den ersten Sackgeld-Jahren auf teureres Spielzeug abgesehen, während Mädchen im (Vor-)Teenageralter kostspieligere Produkte in den Warenkorb legen. Ab etwa 11 Jahren würden diese beginnen, mehr Geld auszugeben als gleichaltrige Jungs, heisst es in der Finanzdaten-Studie.

Vielleicht werden sie auch besser darin, ihren Eltern Geld aus den Rippen zu leiern. Dass sich die Höhe der Zahlungen an den Wünschen und Bedürfnissen zu orientieren scheint, deutet auf wenig pädagogische Standfestigkeit der Erwachsenen hin. Und das, obwohl die Eltern in der aktuellen Sackgeld-Studie als grösste Sorge äussern, dass ihr Kind zu viel Geld für unnötige Dinge ausgeben könnte.

Zum Schluss kommt eine gefühlte Wahrheit. Dass Mädchen beim Sackgeld bewusst benachteiligt werden, ist schwer zu glauben. Dass Eltern sich mehr oder weniger subtil beeinflussen lassen und darauf hoffen, dass sich im Laufe der Zeit alles schon irgendwie ausgleichen wird, glaube ich dagegen sofort. Denn fair zu sein ist in der Theorie sehr viel leichter als im echten Leben, woraus sich Tendenzen wie die beschriebenen ergeben.

Umfragen lassen sich oft leicht gegeneinander ausspielen. «Eltern aus der Deutschschweiz gewähren ihren Kindern höhere Beträge als jene aus der Romandie», heisst es in der aktuellen Sackgeld-Studie. «Im Durchschnitt bekommen Kinder in der französischsprachigen Schweiz vier Franken mehr», verkündete dagegen die Generali im Dezember 2024. Es kommt halt immer drauf an, wer wen fragt. Und wie gefragt wird. Das wissen auch Kinder, die an ihren Eltern immer neue Argumente für ein paar zusätzliche Franken austesten.

Einfacher Schreiber, zweifacher Papi. Ist gerne in Bewegung, hangelt sich durch den Familienalltag, jongliert mit mehreren Bällen und lässt ab und zu etwas fallen. Einen Ball. Oder eine Bemerkung. Oder beides.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen