Bestseller Fachbücher von Greven

Auf dieser Seite findest du eine Rangliste der besten Produkte von Greven aus dieser Kategorie. Um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Informationen zu den Produkten in der Rangliste bereits für dich zusammengestellt.

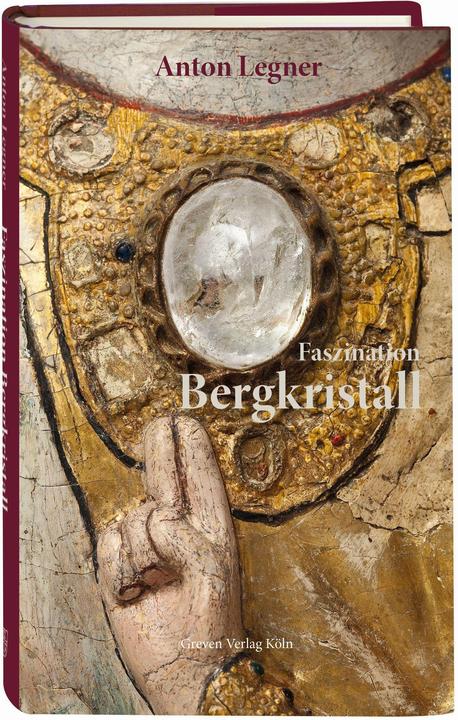

1. Greven Legner:Faszination Bergkristall

Der Bergkristall hat die Menschen seit jeher fasziniert und ihre Fantasien beflügelt. Sieht man von Gold ab, so gibt es kaum eine Materie, die im Laufe der Jahrtausende solche Aufmerksamkeit erfuhr. Anton Legner, der legendäre Direktor des Museum Schnütgen in Köln, hat sich zeit seines Lebens mit dem facettenreichen Stein beschäftigt. In einem persönlichen Rückblick stellt er herausragende Kunstobjekte vor, die aus Bergkristall gefertigt wurden: kunstvolle Kreuze und Gefässe für heilige Reliquien spiegeln eindrucksvoll die mittelalterliche Frömmigkeit wider, Meisterwerke aus der Renaissance schmückten einst fürstliche Residenzen. In seinem Streifzug durch die Kunst- und Kulturgeschichte verfolgt Anton Legner auch Spuren, die der Bergkristall in der Malerei und Literatur hinterlassen hat. Sein Bilder- und Lesebuch versammelt Aussagen von Dichtern und Gelehrten aus vielen Epochen und führt durch die Schatzkammern der Kölner Kirchen und Museen. Es erinnert an grosse Ausstellungen mittelalterlicher Kunst und schlägt eine Brücke zwischen Böhmen und dem Rheinland - zwei Regionen, in denen der Bergkristall eine bedeutende Rolle spielte und die auch den Lebenslauf Anton Legners prägten.

2. Greven Köln im Ancien Régime. 1686-1794

Hässlich, rückständig, voller Bettler und "Pfaffen" - die Urteile der Reiseschriftsteller des 18. Jahrhunderts über die Reichsstadt Köln waren vernichtend. Diese erste Gesamtdarstellung der städtischen Geschichte im Zeitalter der Aufklärung zeichnet ein differenzierteres Bild jener bewegten Zeit. Immer noch besass Köln grosse Bedeutung als ökonomisches Zentrum, Verkehrsknotenpunkt und Nachrichtenumschlagplatz. Nur sehr begrenzt gelang aber die Etablierung innovativer Wirtschaftszweige, und die wachsende Verarmung stellte die Stadt vor sozialpolitische Probleme. Aufgeklärtes Denken und Reformbestrebungen konnten sich gegen die herrschenden traditionalistischen Mentalitäten und Strukturen nicht durchsetzen, selbst Protestbewegungen waren ein Ausdruck des Kölner Konservatismus. Zudem musste sich die Stadt gegen äussere Bedrohungen behaupten wie die Flut von 1784 oder den westlichen Nachbarn: Französische Truppen benutzten Köln im Siebenjährigen Krieg als logistische Drehscheibe und beendeten mit ihrem Einmarsch 1794 die lange Phase reichsstädtischer Freiheit.

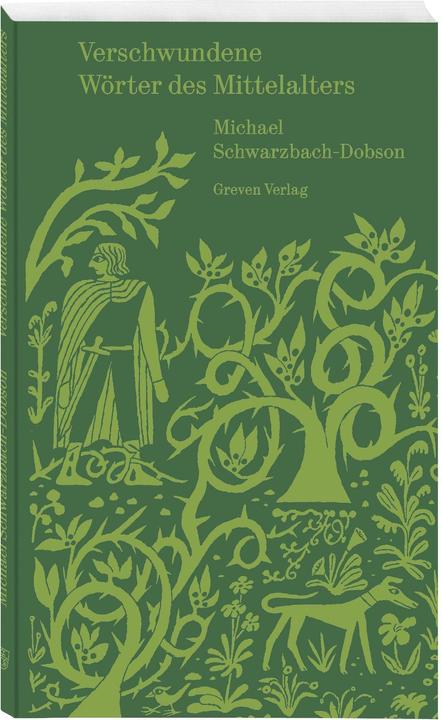

3. Greven Adèle Verlinden

Ob Brombeere, Hagebutte oder Nachtigall - ihre Namen haben mittelalterliche Wurzeln. Doch die mittelhochdeutsche Sprache hat nicht nur in der Tier- und Pflanzenwelt ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in zahlreichen Eigennamen - von der Loreley bis zum SV Werder Bremen! Der Germanist Michael Schwarzbach-Dobson stellt gut 80 Wörter aus der mittelalterlichen Literatur vor, die heute zwar verschwunden sind, uns aber dennoch vertraut erscheinen. Dabei treten ganz verblüffende Verbindungen zutage - etwa zwischen Queen und Gynäkologie oder zwischen der Tracht Prügel und der Trachtenmode. Der unterhaltsame Ausflug in die Sprachgeschichte enthält zahlreiche Beispiele aus berühmten mittelalterlichen Werken wie den Artusromanen, dem Nibelungenlied, den Minneliedern und vielen anderen Klassikern.

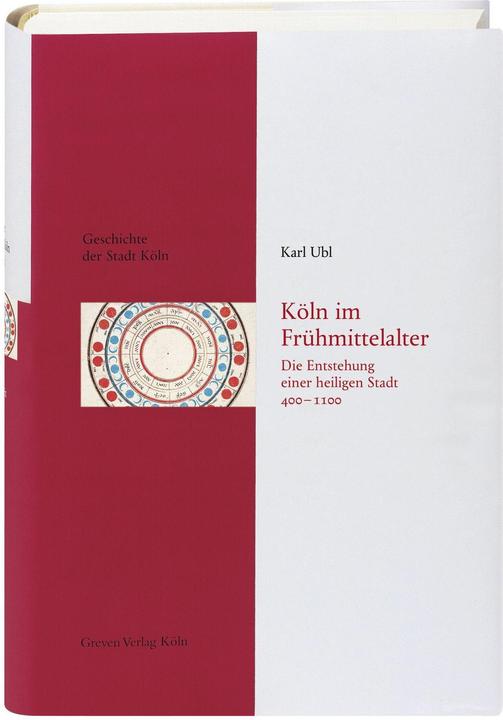

4. Greven Köln im Frühmittelalter (400 - 1100)

Im frühen Mittelalter entstand das Markenzeichen „heiliges Köln“. Seit der Zeit Karls des Grossen machte die Stadt eine besondere Stellung im Ranking der heiligen Städte geltend: Man wollte sich direkt hinter Rom und Jerusalem einordnen. Wie aber wurde aus dem römisch geprägten Agrippina das deutschsprachige Köln und schliesslich die Sancta Colonia? Der österreichische Historiker Karl Ubl widerspricht der verbreiteten These, Köln sei erst durch einen Kraftakt des Erzbischofs Brun von Köln im 10. Jahrhundert zu neuer Bedeutung gelangt. Durch die Völkerwanderung hatte die Stadt erheblich an Bevölkerung eingebüsst und das christliche Leben war beeinträchtigt. Ubl schildert, wie jedoch bald eine Vielzahl von Kirchen der Stadt ein neues Gesicht verlieh, wie die Legenden der Kölner Heiligenkulte entstanden und wie der Bischof allmählich die Herrschaft über die Stadt erlangte. Doch nicht nur die Formierung des „heiligen Köln“ vollzog sich in der Karolingerzeit: Auch ein erster rasanter wirtschaftlicher und demographischer Aufschwung erfasste damals die Stadt. Ubl zeichnet das Bild einer fremden, aber vielgestaltigen Epoche: die Selbst(er)findung einer Stadt im Umbruch.

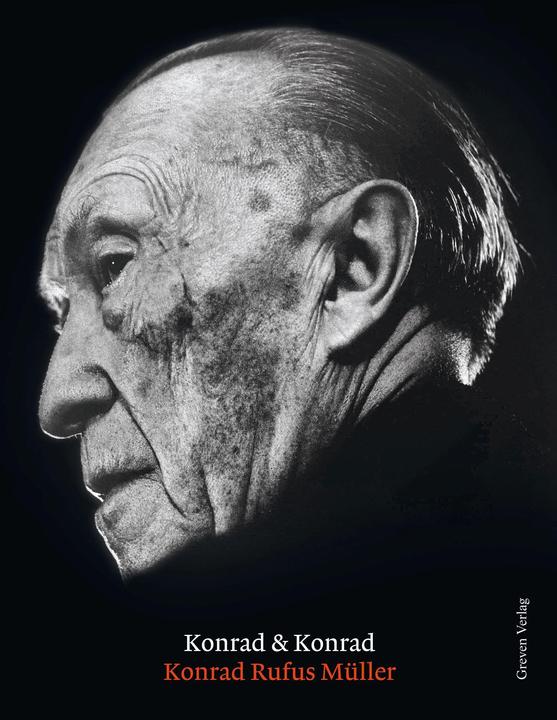

5. Greven Konrad & Konrad

Konrad Rufus Müllers persönlichstes Werk. Der Fotograf Konrad Rufus Müller, geboren 1940, war bereits als junger Mann von Konrad Adenauer fasziniert. In den Jahren 1965 bis 1967 gelangen ihm grossartige Porträts, die das Bild des legendären Bundeskanzlers bis heute prägen: Kunstwerke, die die Essenz eines Mannes einfangen, der die Geschicke Deutschlands in bewegten Zeiten massgeblich lenkte. Dieses Buch ist eine Hommage an Konrad Adenauer und zugleich ein sehr persönliches Werk des Fotografen. Es erweckt die Vergangenheit zum Leben und zeigt, wie zwei Konrads, geboren in unterschiedlichen Epochen, auf einzigartige Weise miteinander verbunden sind. - Konrad Adenauer in berührenden Nahaufnahmen - legendäre Porträts, Fotokunst und grosse Geschichte - das Vermächtnis eines der bedeutendsten Porträtfotografen Deutschlands.

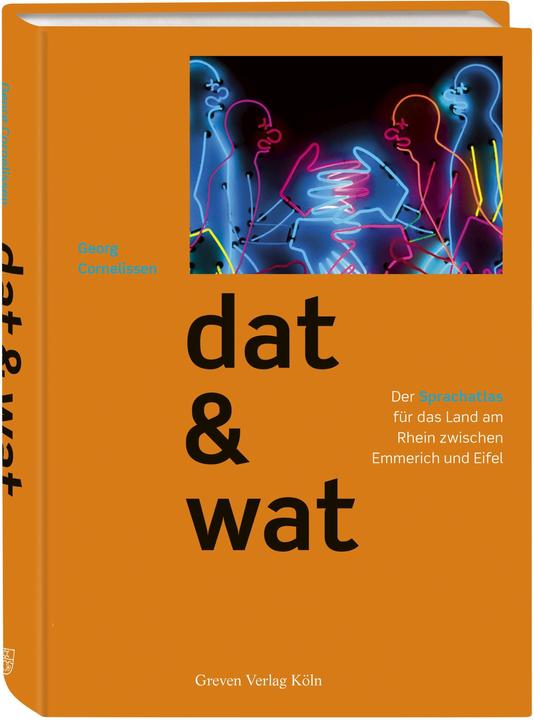

6. Greven dat & wat

Das Rheinland bietet zwischen Emmerich und Eifel, zwischen Aachen und Gummersbach reichlich Raum für sprachliche Varianten und Nuancen. Welches Medium wäre besser geeignet, die Vielfalt einer solchen Sprachlandschaft darzustellen, als die Sprachkarte? Auf 50 farbigen Karten, zumeist basierend auf eigenen Erhebungen, gelingt es dem Autor, Sprachbewegung und Sprachwandel gleichsam in Momentaufnahmen einzufangen. Im Mittelpunkt steht die regionale Umgangssprache und ihre aktuellen, zwischen den Generationen changierenden Varianten, die der Autor in ihrer Verflechtung mit den alten Dialekten („Platt“) und dem Hochdeutschen behandelt. In den Kartenkommentaren erläutert er, wie Wörter, Laute und grammatische Formen wandern und wie sie sich zu den jeweiligen Kartenbildern zusammenfügen. Der Atlas versteht sich zugleich als handfeste Orientierungshilfe: Wo spricht man wie bei uns? Und wie sagt man anderswo?.

7. Greven Köln vor dem Krieg

Kulturgeschichte, Fotokunst und Alltag Kölns bis zum Zweiten Weltkrieg. Dieser opulente Bildband spiegelt die Atmosphäre der Stadt vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wider. Das alte Köln wird in erstklassigen Fotografien als dynamische, attraktive und kulturell aktive Metropole lebendig. Viele Bildstrecken werden hier erstmalig publiziert. Das Buch zeigt die Entwicklung der Stadt vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus. Neben der baulichen Entwicklung Kölns zeigen die eindrucksvollen Fotos vor allem Kölner Kultur und Leben in frühen Life-Bildern: eine spannungsreiche Mischung aus Tradition und aufkeimender Moderne in Deutschlands ältester Grossstadt. Reinhard Matz und Wolfgang Vollmer erweitern das Bild Kölns mit einmaligen Fundstücken und bislang unbekannten Reportagen durch Recherchen in zahlreichen auch ausländischen Archiven, etwa in Paris, London, Berlin, Stockholm und München. Mehr als die Hälfte der Fotografien wurde bisher nie veröffentlicht. 27 journalistische und literarische Texte von Joachim Ringelnatz, Jules Huret, Egon Erwin Kisch, Joseph Roth, Leonhard Ennen, Ricarda Huch, Irmgard Keun und vielen anderen vertiefen das Verständnis der lebendigen Zeit. Ein Muss für alle bewussten Kölner, ein reizvoller Ausflug in die Geschichte der Fotografie am Beispiel Kölns und eine faszinierende Überraschung auch für alle Kenner der Kölner Stadtgeschichte.

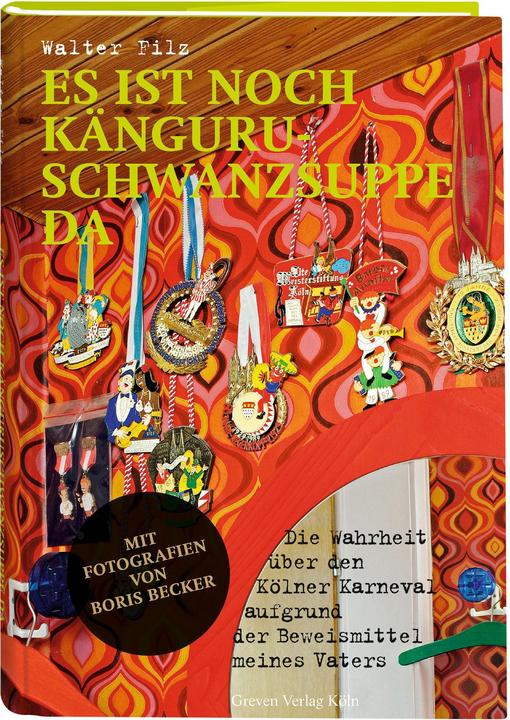

8. Greven Walter Filz

Worin besteht das Mysterium der Mariechen? Was sind Karnevalsorden wert? Woher kommt die Tradition des Wildpinkelns? Was treibt Kamellekriminelle und Rosenmontagsmörder um? Warum wollen Scheichs den Karneval kaufen? Was haben Bläck Fööss und Black Sabbath gemeinsam? Wieso kommt der Witz nicht raus, obwohl er umzingelt ist? Wie funktioniert der heimliche Haha-Effekt? Und was findet der Prinz an Känguruschwanzsuppe so lecker? Karlheinz Filz war nur ein einfacher Prinzen-Gardist. Doch die zwei Dutzend Schränke und Vitrinen mit Karnevalssouvenirs, die er hinterliess, bringen bislang unbekannte Wahrheiten über den Kölner Karneval ans Licht: politische und psychologische, soziale und sexuelle. Sein Sohn Walter Filz - selbst als Kind Prinzen-Gardist - hat sie erforscht und schreibt eine andere Geschichte der Kölner und ihres Karnevals.

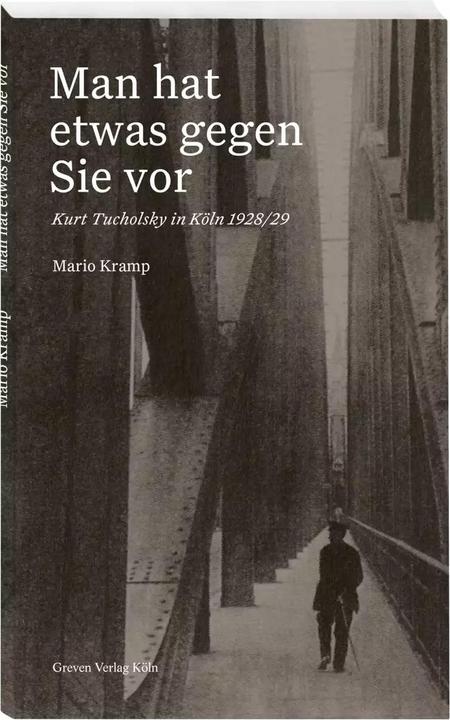

9. Greven Man hat etwas gegen Sie vor

Mario Kramp begleitet Kurt Tucholsky bei seinen Auftritten in Köln in den Jahren 1928 und 1929. Dort liest der berühmte Publizist aus seinen Werken, spricht über das Sexualstrafrecht oder über Frankreich. Unterdessen vergiftet sich die politische Atmosphäre. In der Gesellschaft nehmen Empörung, Hass und Bedrohungen zu – auch gegen den Schriftsteller. Rechtsextreme beherrschen immer stärker den Diskurs, das liberale Bürgertum und die Presse reagieren kleinlaut oder schweigen. Bei den Lesungen bekommt er den „Knacks seines Lebens“, sagt Tucholsky, denn er muss erkennen, dass der Aufstieg des Faschismus nicht mehr zu verhindern ist. Anhand von Presseartikeln, Briefen und Augenzeugenberichten beschreibt Mario Kramp erstmals Tucholskys Kölner Auftritte – als historisches Drama in mehreren Akten. In den Hauptrollen: ein mutiger Rundfunk-Intendant, ein Buchhändler, ein Warnender, ein prominenter Augenzeuge, ein Freund, die Geliebte und die Ehefrau. Mit Witz und Verve, mit bissiger Kritik – und mit einem düsteren Finale.

10. Greven Geschichte der Stadt Köln 06. Köln in einem eisernen Zeitalter. 1610 - 1686

Jan van Werth, Nikolaus Gülich und Katharina Henot: Köln in Zeiten von Gewalt, Krieg und Religion. Köln im 17. Jahrhundert - das ist die schwere und bewegte Zeit des Generals Jan van Werth und des Rebellen Nikolaus Gülich, des Jesuitenpaters Friedrich Spee und der Postmeisterin Katharina Henot. In diese Epoche fielen der schwedische Angriff auf Deutz, die Hexenverbrennungen und die letzte grosse Pestkatastrophe, die Köln heimsuchte. Damals bildete sich in Köln jenes spezifische katholische Milieu heraus, das die Stadt bis heute prägt. Köln war aber auch ein Einfallstor der Gegenreformation ins Reich und ein wichtiges Drehkreuz zwischen den grossen europäischen Mächten. Die Stadt spielte deshalb im gesamten 17. Jahrhundert eine bedeutende, bislang kaum gewürdigte Rolle. Der bei Würzburg lebende Historiker Hans-Wolfgang Bergerhausen bietet im vorliegenden Band erstmals eine Gesamtdarstellung dieser Epoche der Kölner Stadtgeschichte, deren Wirkungen noch heute spürbar sind.

Geschichte der Stadt Köln 06. Köln in einem eisernen Zeitalter. 1610 - 1686

Deutsch, Hans-Wolfgang Bergerhausen, 2010