Hintergrund

And cut! Horror am Twilight-Set mit Chuckesme, der Mörderpuppe

von Luca Fontana

Grand Moff Tarkin sieht in «Rogue One: A Star Wars Story» aus wie ein Mensch. Aber irgendwie doch nicht. Tarkin ist am Computer animiert. Ehemaliger ETH-Doktorand Pascal Bérard hat für Disney geforscht und erklärt, woher das Unbehagen gegenüber den digitalen Menschen kommt.

Effekte, die aus dem Computer stammen (CGI), lösen Probleme, die mit echten, praktischen Effekten nicht zu lösen sind. Meistens. Eine letzte Hürde steht ihnen noch bevor: Die Darstellung von fotorealistischen Menschen.

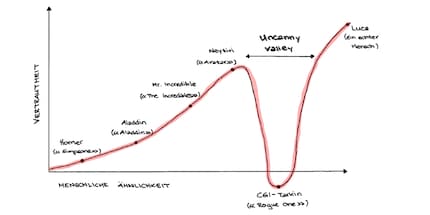

Die Hürde hat einen Namen. Uncanny Valley. Der Begriff des japanischen Robotikers Masahiro Mori steht für das Unbehagen gegenüber Dingen, die uns zwar ähnlich, aber doch erkennbar anders sind. Roboter. Puppen. Oder eben computeranimierte Menschen im Film.

«Für Programmierer ist das Uncanny Valley der grosse Gegner», sagt Pascal Bérard, ehemaliger Doktorand in Computergrafik an der ETH Zürich.

Er hat bei Disney Research Lab in Zürich gearbeitet, einem von zwei Laboren, die nach neuen Animations-Technologien für Filme und Serien forschen. Bérard und sein Team haben am ganzen Menschen geforscht, mit besonderem Fokus auf das Gesicht. Seine Arbeit jedoch konzentrierte sich hauptsächlich auf ein Organ: Dem Auge. Es soll realistischer, authentischer und weniger unheimlich werden. Dafür arbeitete Bérard an neuen Erfassungs-Technologien.

Digitale Erfassung des Auges, Pascal Bérard, 2014

Bérard selbst war unter anderem an der Erschaffung der Figur der Maz Kanata aus «Star Wars: The Force Awakens» beteiligt. Was genau er beigetragen hat, darf Bérard nicht verraten. Aber es ist gut möglich, dass es mit ihren Augen zu tun hat.

Aber warum heisst es «Uncanny Valley», also unheimliches Tal? Der Ursprung liegt in einer Grafik, die Vertrautheit und Menschenähnlichkeit ins Verhältnis bringt. Die horizontale Achse beschreibt, wie sehr etwas einem Menschen ähnelt. Die vertikale Achse beschreibt hingegen, wie vertraut dieses Etwas wirkt. Der Kurvenverlauf ist steigend. Steigend im Sinne von «je realistischer animiert, desto vertrauter wirkt die computeranimierte Figur».

Dann das unheimliche Tal: Ein sturz ins Bodenlose, kurz vor der eigentlichen Perfektion.

Schau dir zum Beispiel Homer aus «The Simpsons»» oder Mr. Incredible aus «The Incredibles» an.

Sie sind Charaktere, die Menschen darstellen. Trotz ihrer offensichtlichen Unechtheit fallen sie nicht ins Uncanny Valley. Warum? Weil es genau diese Offensichtlichkeit ist, die das verhindert.

«Wenn der Charakter stark genug vereinfacht ist, dann denkt unser Gehirn gar nicht erst darüber nach, dass das Gezeigte ein richtiger Mensch sein soll», sagt Bérard.

Je realistischer die Animation, desto eher versucht der menschliche Verstand, Gezeigtes mit der Realität in Einklang zu bringen. Er will Unreales real machen. Ein ständiger Kampf. Laut Bérard kein Problem, solange der Kampf einseitig ist.

Denn wenn Homer dumme Witze reisst, wissen wir, dass er eine Figur in einer Zeichentrickserie ist. Unser Hirn stellt sich darauf ein. Wenn wir hingegen «Rogue One: A Star Wars Story» schauen, ist das anders. Dort agieren echte Schauspieler mit einer Figur, die nur vorgibt, echt zu sein: Grand Moff Tarkin. Die Animation ist zu gut, um nicht echt sein zu wollen. Aber sie ist nicht gut genug, um zu vertuschen, dass sie nicht echt ist. Unser Verstand kann diesen Konflikt nicht lösen und lehnt die Animation ab.

«Eine Kopie, die gut, aber nicht perfekt ist, wirkt abstossend», sagt Bérard, «das ständige Abgleichen mit der Realität reisst aus der Geschichte raus. Die Kopie erreicht das genaue Gegenteil von dem, was sie eigentlich sollte.»

Manchmal sind Computereffekte nervig. Dank immer stärker werdender Rechenpower tendiert Hollywood dazu, CGI mehr als Attraktion denn als Werkzeug einzusetzen.

Dennoch: Effekteschmieden wie ILM, Weta Digital oder Digital Domain beherrschen ihr Handwerk. Es gibt eigentlich nichts, was sie nicht fotorealistisch animieren können. Wenn Tom Cruise in Steven Spielbergs «War of the Worlds» den Tripods gegenüber steht, überlegst du keine Sekunde lang, ob diese Alien-Vehikel echt sind oder nicht.

Denn dass das Gezeigte nicht real ist, weisst du. Die Effekte sind aber gut genug, um den Konflikt, Unreales real machen zu wollen, nicht anschwellen zu lassen. So lässt sich dein Verstand gerne austricksen. Er setzt seine Ungläubigkeit gegenüber einer drohenden Alien-Invasion willentlich aus, um den Film geniessen zu können.

Das wird auch Suspension of Disbelief genannt.

Viel anspruchsvoller ist der Verstand bei der Animation von Menschen.

«Das ist evolutionsbedingt», sagt Bérard, «denn unser Verstand ist seit Millionen von Jahren darauf getrimmt, menschliche Gesichter zu lesen und zu interpretieren.»

Als die ersten Menschen sich in der Prähistorie begegnet sind, hat es noch keine Sprache gegeben, um zu kommunizieren. Das menschliche Sprachorgan war nicht weit genug entwickelt. Geschweige denn der Verstand. Dafür aber die Wahrnehmung, die gelernt hat, feinste Nuancen und Änderungen in der Mimik zu unterscheiden und in Bedürfnissen und Absichten zu extrahieren. Verhält sich das menschliche Gesicht also nicht genau so, wie es sich der Verstand gewohnt ist, zerfällt die Illusion.

Aber das Gesicht an sich ist noch gar nicht der schwierigste Part.

«Es sind die Augen», so der ehemalige Disney-Wissenschaftler. Von Geburt an nehmen wir Augenkontakt auf. Besonders wenn wir mit jemandem reden. Darum kennt unser Verstand das Auge in- und auswendig. Bérard: «Es ist das Erste, was an einem computeranimierten Charakter auffällt, wenn es nicht perfekt animiert ist.»

Das Uncanny Valley lässt sich nur meiden, wenn alles stimmt. Mimik. Gesichtsmuskeln. Hauttexturen. Nur schon der falsche Glanz auf der Stirn kann irritieren.

Oder die Geometrie der Gesichtsform aus verschiedenen Blickwinkeln.

Dabei interpretiert jeder digitale Künstler – die Menschen, welche die Computereffekte programmieren – die Realität anders. Das fliesst in die Animation ein. So hat ein digitaler Künstler immer eine Theorie, die er in die Praxis umsetzt. Sieht das Ergebnis nicht gut genug aus, geht er über die Bücher.

«Herauszufinden, was genau nicht stimmt, ist schwierig», sagt Bérard.

Manchmal ist es das Licht, das durch die Haut dringt und von den verschiedenen virtuellen Hautschichten falsch reflektiert wird. Paradebeispiel hierfür: Anthony Hopkins in «Beowulf».

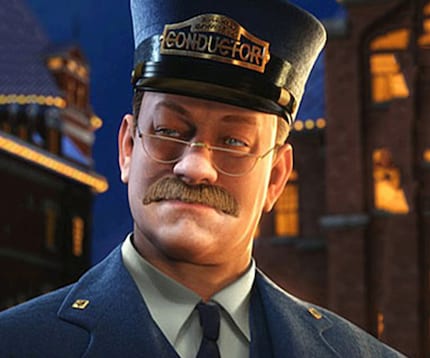

Manchmal das Fehlen von leichtem Flaum, den wir alle haben, was die Haut so gummig wirken lässt. Siehe «Polar Express».

Oder falsch reagierende Gesichtsmuskeln um Mundwinkel und Augenbrauen. In

«A Christmas Carol» gut zu sehen.

Jim Carrey in «Eine Weihnachtsgeschichte»

Bei so vielen Parametern kann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen dauern. Aber Deadlines für Trailer und Premieren müssen eingehalten werden. Dazu kommt das Budget: Je länger das Programmieren einer Szene dauert, desto mehr kostet sie. Zeit wird zur kritischen Ressource. Effekte kommen unfertig in den Film.

Wie kann das vermieden werden? Laut Pascal Bérard arbeite die Branche meist mit Motion-Capturing und Referenzbildern.

Zunächst werden Bewegungen und grobe Gesichtszüge mittels Markierungen am Körper und Punkten im Gesicht auf ein Computermodell übertragen. Maz Kanata aus «Star Wars: The Force Awakens» war in Wirklichkeit Schauspielerin Lupita Nyong'o mit Punkten und Kamera im Gesicht.

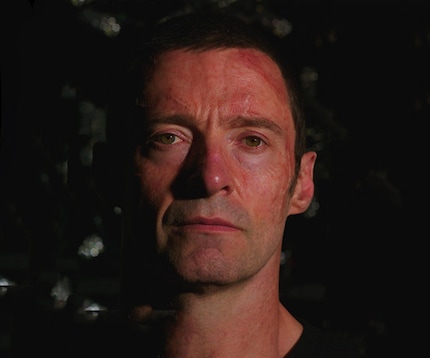

Dann werden in ähnlichem Licht und aus verschiedenen Perspektiven Fotos geschossen. Oft am Filmset selbst. So können Programmierer ihre Computermodelle mit der Realität vergleichen. Etwa Hugh Jackman am «Logan»-Set.

Sieht das Endresultat so aus wie bei Andy Serkis und der «Planet of the Apes»-Trilogie, redet niemand vom Uncanny Valley. Stattdessen gibt’s dann Oscar-Nominationen.

Bereits verstorbene Schauspieler sind schwieriger zu digitalisieren. Peter Cushing, der Grand Moff Tarkin anno 1977 in «Star Wars» gespielt hat, lebt seit 24 Jahren nicht mehr. Ein Double mit ähnlichen Gesichtszügen – Guy Henry – übernahm das Schauspielern. Dieselbe Technik führte zur unheimlichen Leia Organa im gleichen Film. Dort gespielt von der Norwegerin Ingvild Deila.

Das Ergebnis sieht gut, aber irgendwie auch gruselig aus.

«Referenzfotos mit Cushing in ähnlichem Licht konnten offensichtlich keine gemacht werden», so Bérard. Dies stellte eine zusätzliche Hürde in der Animation von Grand Moff Tarkin dar.

Das Problem: Programmierer können sehen, dass «etwas» nicht stimmt. Aber ohne Referenzfoto, in dem Realität und Nachbildung 1:1 verglichen werden kann, ist es schwierig zu sagen, «was» nicht stimmt.

Pascal Bérard ist sich sicher: «In Zukunft wird es möglich sein, das Uncanny Valley zu überwinden. Teilweise gelingt es jetzt schon». Er spielt auf Beispiele wie Thanos in «Avengers: Infinity War» oder Caesar in «War of the Planet of the Apes» an.

Dabei komme es schwer darauf an, wie computeranimiertes Material eingesetzt wird. In grossen Totalen, wo nicht die Animation im Mittelpunkt steht, sondern das Szenenbild, sei es viel einfacher, das Gehirn und die Wahrnehmung auszutricksen. «Sobald die Zuschauer Gelegenheit haben, ein computeranimiertes Gesicht länger und genauer zu betrachten, fällt der Trick viel schneller auf», sagt Bérard.

Eins ist klar: Das Uncanny Valley ist ein Biest, dass es noch zu zähmen gilt. Aber gemessen an den Fortschritten, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden, kein Ding der Unmöglichkeit.

Im Film «The Congress» aus dem Jahr 2013 sehen wir, wie Hollywood sich das vorstellt: Das fiktionale Studio Miramount will die Figur und das Filmstar-Image von Schauspielerin Robin Wright kaufen und einscannen, um einen digitalen Star zu erschaffen. 20 Jahre lang gilt der Vertrag. Wright wird in ihren Filmen ewig jung bleiben. Im Gegenzug darf sie nie wieder eine Bühne oder ein Filmset betreten, bis der Vertrag abgelaufen ist.

Es wird immer verreckter. Mir stellen sich die Nackenhaare auf.

Ich schreibe über Technik, als wäre sie Kino, und über Filme, als wären sie Realität. Zwischen Bits und Blockbustern suche ich die Geschichten, die Emotionen wecken, nicht nur Klicks. Und ja – manchmal höre ich Filmmusik lauter, als mir guttut.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen